Почти 20 лет власти Польской Республики делали все, чтобы белорусы забыли о своих корнях. Наша страна была буквально разорвана на две части после подписания Рижского мирного договора в 1921 году. В восточной строились заводы, дома, школы и больницы, в западной производства медленно умирали, крестьян расселяли на хутора, учебные заведения закрывали. В БССР было равноправие четырех языков, включая польский, а в школах Западной Беларуси детей били за «родную мову». Для несогласных Варшава создала первый в Восточной Европе концлагерь Береза-Картузская. Сегодня ученые называют эту политику этноцидом. Накануне Дня народного единства корреспонденты «7 дней» побывали в том месте, где когда-то белорусов уничтожали морально и физически, заставляя отказаться от своей национальной идентичности.

В нарушение договоров и Конституции

— Как известно, 18 марта 1921 года был подписан Рижский мирный договор, — рассказывает заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси Павел Трубчик. — В его преамбуле было сказано, что он окончательный, справедливый и взаимоприемлемый. Однако такие формулировки не соответствовали действительности. К Польше отошла этническая территория Беларуси общей площадью порядка 98,8 тыс. кв. км, где проживали 3,171 млн человек. Большинство из них было белорусами — в некоторых областях до 75%. Одно то, что их мнения никто не спросил, говорит о том, что Рижский мир не мог быть справедливым по отношению именно к белорусскому народу.

В договоре было четко прописано: Польша гарантирует всем национальным меньшинствам права на частную собственность, свободу вероисповедания и обучения на родном языке, его использование в общественных и государственных учреждениях. Все эти обязательства оговаривались в дополнительном протоколе к Версальскому договору, положившему конец Первой мировой в июне 1919 года. Польша его тоже подписала. Примерно такие же нормы содержались и в польской Конституции 1921 года.

— Однако все права белорусов постоянно нарушались той политикой, которую проводили польские власти на территории Западной Беларуси, — отмечает эксперт. — Дискриминацию подтвердил министр иностранных дел Польши Юзеф Бек, когда на заседании Лиги наций в сентябре 1934 года заявил об отказе своей страны от данных ранее гарантий в отношении национальных меньшинств. Спустя 15 лет Польша фактически сняла с себя те обязательства, которые были прописаны в Рижском договоре. Проводилась политика полонизации Западной Беларуси, чтобы лишить ее население возможности развиваться в соответствии со своими национально-культурными традициями.

— Однако все права белорусов постоянно нарушались той политикой, которую проводили польские власти на территории Западной Беларуси, — отмечает эксперт. — Дискриминацию подтвердил министр иностранных дел Польши Юзеф Бек, когда на заседании Лиги наций в сентябре 1934 года заявил об отказе своей страны от данных ранее гарантий в отношении национальных меньшинств. Спустя 15 лет Польша фактически сняла с себя те обязательства, которые были прописаны в Рижском договоре. Проводилась политика полонизации Западной Беларуси, чтобы лишить ее население возможности развиваться в соответствии со своими национально-культурными традициями.

Люди второго сорта

В «кресах всходних», как презрительно поляки называли восточные регионы, Варшава целенаправленно проводила этноцид, уничтожая национальную идентичность. Народы, ставшие жертвами такой политики, теряют язык, культуру, религию, а иногда и само название. При этом они чаще всего попадают в подчиненное положение к организаторам этноцида. Как это проявлялось в Западной Беларуси?

— Более 80% белорусов в межвоенной Польше жили за счет сельского хозяйства. У экономики Западной Беларуси были черты, характерные для отсталых, зависимых и полуколониальных стран, — поясняет Павел Трубчик. — Там отсутствовала тяжелая промышленность. В основном действовали мелкие предприятия на 5-20 работников, которые изготавливали пищевую продукцию и занимались деревообработкой. Кроме того, польские власти постоянно ущемляли экономические права белорусских предпринимателей.

— Более 80% белорусов в межвоенной Польше жили за счет сельского хозяйства. У экономики Западной Беларуси были черты, характерные для отсталых, зависимых и полуколониальных стран, — поясняет Павел Трубчик. — Там отсутствовала тяжелая промышленность. В основном действовали мелкие предприятия на 5-20 работников, которые изготавливали пищевую продукцию и занимались деревообработкой. Кроме того, польские власти постоянно ущемляли экономические права белорусских предпринимателей.

Так, были установлены очень низкие закупочные цены на древесину у белорусов. Это вело к росту вырубки и сокращению лесных угодий. Именно в тот период особенно пострадала Беловежская пуща. В свою очередь Польша экспортировала древесину в Европу по ценам, в разы выше закупочных. Существовал и огромный разрыв в размерах зарплаты между рабочими в Западной Беларуси и центральной Польше. Но главный удар наносился именно по белорусским культуре и языку.

Так, в начале 1919 года на территории Западной Беларуси насчитывалось 359 белорусских школ, две учительские семинарии в Борунах и Свислочи, пять общеобразовательных гимназий. Однако уже к 1924 году число белорусских школ сократилось до 37 и четырех гимназий с ограниченными правами. В Вильнюсском университете в начале 30-х число белорусских студентов не превышало 2,8%. Фактически у белорусов не было возможности получить высшее образование. В 1938/1939 учебном году на территории Западной Беларуси не осталось ни одной белорусской школы.

— Мало того, для обучения детей не хватало даже польских школ. В результате к осени 1939 года белорусские дети, в основном сельское население, остались без какого-либо образования, — приводит шокирующие подробности Павел Трубчик. — А это примерно 130 тыс. детей школьного возраста. Все эти факты говорят о том, что проводилась политика повсеместного ополячивания и искоренения белорусского языка, чтобы в дальнейшем не было никаких возможностей для возрождения национальных корней.

«В застенках дед подвергался беспощадным пыткам»

После военного переворота в мае 1926 года в Польше к власти пришел Юзеф Пилсудский, который развязал жестокий террор против белорусов, проживающих, как тогда говорили, на «кресах всходних». Это привело к сильным протестам со стороны местного населения. В 1926-1928 годах возникло мощное подпольное движение на территориях Западной Беларуси как в Брестской и Гродненской областях, так и на Белосточчине, которая исконно является нашей землей.

— Польский политический сыск делал все, чтобы избавиться от белорусских подпольщиков. Были внедрены тайные агенты, которые смогли выявить всех борцов за права белорусского народа. Задержания вылились в громкий процесс, получивший название «дело 133». Суд над белорусами состоялся в мае 1928 года. Среди участников этого подполья был и мой дед, — отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. — Польша ужесточала борьбу с белорусскими подпольщиками. Все это привело к созданию в 1934 году первого на территории Восточной Европы концлагеря, который располагался в Березе-Картузской.

— Польский политический сыск делал все, чтобы избавиться от белорусских подпольщиков. Были внедрены тайные агенты, которые смогли выявить всех борцов за права белорусского народа. Задержания вылились в громкий процесс, получивший название «дело 133». Суд над белорусами состоялся в мае 1928 года. Среди участников этого подполья был и мой дед, — отмечает аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. — Польша ужесточала борьбу с белорусскими подпольщиками. Все это привело к созданию в 1934 году первого на территории Восточной Европы концлагеря, который располагался в Березе-Картузской.

По словам Алексея Авдонина, концлагерь в Березе-Картузской изначально был политическим. Официально объявлялось, что туда направляли на две недели политических активистов, выступавших против режима Пилсудского. Но люди там содержались гораздо дольше, и только начальник концлагеря единолично принимал решение, когда выпускать узника. Было много случаев, когда там же, в застенках, наиболее упрямых активистов попросту убивали.

— Мой дед попадал в концлагерь дважды. В первый раз, когда в Березу-Картузскую согнали всех активистов, которые проявили себя на территории восточных «кресов» еще в 1920-е годы. В застенках дед подвергался беспощадным пыткам: ему засовывали иголки под ногти, пытали на дыбе — до самой смерти у него был вывих руки, — рассказывает собеседник. — Обо всех ужасах заключения он рассказывал моей маме. Сам я его в живых уже не застал, но все документы и свидетельства сохранились.

В преддверии 1939 года началась новая волна арестов политических активистов, которых снова массово отправляли в концлагерь в Березу-Картузскую.

— По свидетельствам деда, всех заключенных польские власти намеревались уничтожить накануне прихода в город частей Красной армии. Но передовой отряд РККА захватил лагерь и не дал уничтожить свидетельства тех зверств, которые творились в застенках, — заключает Алексей Авдонин.

«Узники не выдерживали истязаний и умирали»

Формальным поводом для создания первого концлагеря Восточной Европы в Березе-Картузской стало убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого украинским террористом в июне 1934 года.

— Уже через два дня был подписан декрет о концлагерях, — рассказывает директор Березовского историко-краеведческого музея Анна Тюшкевич. — Он давал право местным властям изолировать любого человека на срок до трех месяцев без разбирательств, без доказательства вины, без судебного решения.

Для создания лагеря на белорусских землях, а не под Варшавой или Краковом, сложилось сразу несколько факторов.

— Во-первых, на тот момент Береза была небольшим, уединенным и тихим местечком, что позволяло скрывать происходившие ужасы, — поясняет Анна Александровна. — Во-вторых, здесь была железнодорожная станция, а из дошедших до нас свидетельств мы знаем, что узников привозили сюда по железной дороге. В-третьих, здесь с XIX века находились готовые здания казарм. Другими словами, это место было готово для создания концлагеря.

Первым комендантом Березы-Картузской стал Болеслав Греффнер. Он специально ездил в немецкие концлагеря перенимать опыт работы. Первый нацистский лагерь Дахау был создан еще в 1933 году, сразу после прихода к власти Гитлера.

Первым комендантом Березы-Картузской стал Болеслав Греффнер. Он специально ездил в немецкие концлагеря перенимать опыт работы. Первый нацистский лагерь Дахау был создан еще в 1933 году, сразу после прихода к власти Гитлера.

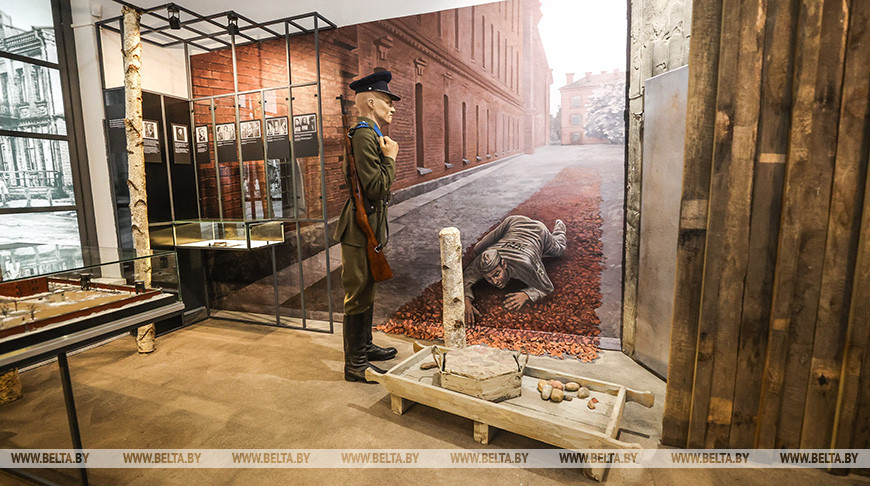

— Здесь не дымили печи крематориев, не делали наколок с личным номером на руках узников, но вся система в концлагере была направлена на то, чтобы сломать личность, уничтожить человека морально, заставить отказаться от принципов, — поясняет Анна Тюшкевич.

— Тот самый этноцид, о котором сейчас говорят историки, — уточняем мы.

— Абсолютно верно. Белорусов в лагере заставляли отречься от желания жить в единой Беларуси, подписать бумаги о лояльности Польше, стать доносчиком. Для этого разработали целый свод правил. Первое — все делать бегом, за что лагерь называли «самым спортивным» в Европе. Второе — указания лагерной администрации и охраны нужно выполнять молча, но бодро и с энтузиазмом. Никто при этом не смотрел ни на возраст узника, ни на его физическое состояние. Если человек не выполнял правила или не мог этого сделать, его безжалостно избивали. Некоторые узники не выдерживали истязаний и умирали.

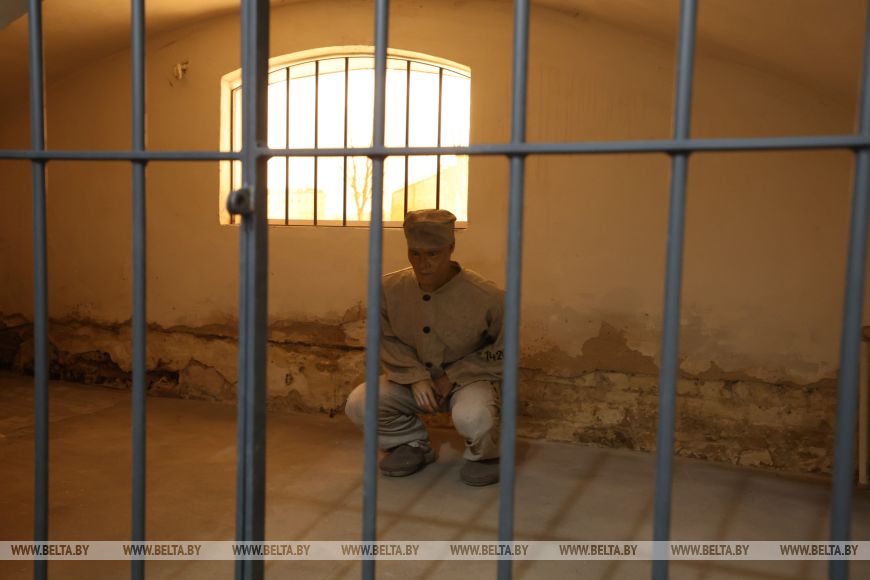

В карцере лишали сна и кормили через день

Система издевательств в концлагере предполагала использование тяжелого физического труда. Практически всегда он был бессмысленным и унижающим — расчищать нечистоты голыми руками, впрягаться вместо лошадей в плуги и телеги, вырывать колючий кустарник голыми руками. Если охранник замечал, что заключенный натянул на ладони рукава, чтобы защитится от колючек, в ход шла дубинка.

Еще один метод воздействия — дисциплинарные упражнения, которым бесконечно подвергались заключенные. Нужно было прыгать по-жабьи или ходить на корточках по-утиному. Эти «упражнения» узники выполняли часами, до потери сознания.

— По истечении трехмесячного срока комендант лагеря принимал решение — отпускать заключенного или нет, — рассказывает директор музея. — Как позже вспоминал бывший узник Степан Трутько, перед тем как отвести к коменданту, его целый день подвергали дисциплинарным упражнениям. Заставляли бегать по этажу. Когда не оставалось сил, приказывали вымыть пол в камере и обливали с ног до головы грязной водой. После предложили подписать декларацию о лояльности, что Степан добровольно отказывается от своих убеждений… Подписываешь — выходишь на волю, нет — срок продлевался. По имеющимся у нас данным, декларации о лояльности подписывались редко.

— По истечении трехмесячного срока комендант лагеря принимал решение — отпускать заключенного или нет, — рассказывает директор музея. — Как позже вспоминал бывший узник Степан Трутько, перед тем как отвести к коменданту, его целый день подвергали дисциплинарным упражнениям. Заставляли бегать по этажу. Когда не оставалось сил, приказывали вымыть пол в камере и обливали с ног до головы грязной водой. После предложили подписать декларацию о лояльности, что Степан добровольно отказывается от своих убеждений… Подписываешь — выходишь на волю, нет — срок продлевался. По имеющимся у нас данным, декларации о лояльности подписывались редко.

Болеслав Греффнер любил говаривать: «Из нашего лагеря можно выйти или на собственные похороны, или в дом умалишенных». Люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, должны ежедневно получать 4,5-5 тыс. ккал. Лагерная пайка давала только 1,5 тыс. Узники выходили отсюда скелетами, обтянутыми кожей. Попавших на неделю в карцер кормили вообще через день.

— Под карцер отвели старый пороховой погреб, куда не проникал дневной свет. Это помещение всегда было сырым и холодным. Для усиления эффекта цементный пол там поливали водой, а у узника отбирали теплые вещи, — приводит жуткие подробности Анна Тюшкевич. — Также заключенных лишали сна — каждые два часа менялся патруль, на вопросы которого надо было отвечать. Иначе избивали. Оттуда люди чаще всего выходили в психически измененном состоянии.

Формально в лагере располагалась санчасть, но, чтобы попасть туда, надо было быть в агонии, с температурой выше 39 градусов.

— Должной медицинской помощи никому не оказывалось. Наоборот, местные фельдшера ставили эксперименты. Так, одного из заключенных с поврежденной рукой заставляли поднимать различные предметы, пока она полностью не отнялась. Только если человек был на пороге смерти, его отправляли в Кобринский госпиталь. Там зафиксировано 13 смертей узников из Березы-Картузской, — рассказывает собеседница.

К 1936 году в лагерь начали свозить уголовников. Они были на особом положении, доносили администрации о малейших нарушениях, избивали других узников. Один из уголовников даже придумал новую пытку. Ее называли «кровавой дорожкой» или «дорогой к Сталину». По полосе из битого кирпича, повернутого острыми обломками вверх, нужно было проползти с закинутыми за голову руками до ближайшего охранника.

К 1936 году в лагерь начали свозить уголовников. Они были на особом положении, доносили администрации о малейших нарушениях, избивали других узников. Один из уголовников даже придумал новую пытку. Ее называли «кровавой дорожкой» или «дорогой к Сталину». По полосе из битого кирпича, повернутого острыми обломками вверх, нужно было проползти с закинутыми за голову руками до ближайшего охранника.

В августе 1939 года в лагерь начали массово свозить всех, кого подозревали в нелояльности к режиму. В том числе матерей с детьми, которых также истязали. К женщинам здесь применялись те же меры воздействия и наказания, что и к мужчинам. В первые годы, когда человек попадал в лагерь, ему присваивали порядковый номер. Их, согласно документам, чуть более трех тысяч. Однако в 1939 году палачи просто не успевали присваивать номера. Сегодня историки сходятся во мнении, что через застенки Березы-Картузской прошло от 8 до 10 тыс. человек.

Освобождение от польского гнета

16 сентября 1939 года в частях Белорусского фронта Красной армии был зачитан приказ об освободительном походе на Запад. Наступление началось на следующий день. Советским войскам было запрещено бомбить и обстреливать населенные пункты на территории Западной Беларуси, требовалось проявлять лояльность к польским военным, которые желали сдаться. Все это строго прописывалось в приказах.

— Местное население с огромной радостью встречало войска Красной армии, потому что она несла освобождение от польского гнета. Отдельные очаги сопротивления попросту тонули в том энтузиазме, с которым жители Западной Беларуси встречали освободителей. Поход РККА оказался стремительным, — рассказывает Павел Трубчик.

А что же концлагерь в Березе-Картузской? 17 сентября его администрация и охрана трусливо бежали — местные жители открыли ворота и выпустили заключенных. Сегодня в местный музей приезжают граждане разных стран, в том числе поляки. Однако официальные лица из Польши до сих пор сюда не доехали…

Алексей ГОРБУНОВ,

фото Виталия ПИВОВАРЧИКА,

газета «7 дней».